第2回 真珠湾「騙し討ち」説の崩壊―ルーズベルトは知っていた、その最終にして完全なる報告2

日本の名誉回復に声を上げる。岸信介が「世紀の愚行」と称した真珠湾先制攻撃に厳正なる評価が行われることを切望する、白松繁氏が送る全11回にわたる報告書。

真珠湾史実研究会代表 白松繁

「騙し討ち説」VS「予知説(非騙し打ち説)」の争点

1941年12月8日(米国時間)、上下両院議会で、ルーズベルト大統領(以降ル大統領)が「昨日、日本機動部隊が日米平和交渉中に宣戦布告もなく突如真珠湾の米太平洋艦隊を攻撃、1時間後に交渉中止の通告をしてきたが、そこには武力行使を仄めかす文言はなかった。日本は意図的に合衆国を欺こうとした」と言わば「騙し討ち」(Treacherous attack)であったことを想起させる対日開戦要請演説を行った。

翌日の12月9日、恒例の炉辺談話でル大統領は「日本は突如として犯罪的な攻撃を加えてきた。ギャングたちは強い。武器も十分に持っている。そんなやつらが提携して人類に対する暴挙にでたのです」と日本を辛辣に非難(1)「日本イコールならず者」のイメージを定着させ、「リメンバーパールハーバー」の大合唱となった。以来「騙し討ち説」が歴史の事実として定着、わが国の近現代史を主導している歴史家諸氏も、米政府主張の「騙し討ち」を是認している。国民の多くも「開戦前の事前通告を規定したハーグ条約(2)に違反しているので、非難されても仕方がない」と受け入れている。

一方上記に対し、米側は日本の攻撃を事前察知していたので「騙し討ち」にはならないとする「予知説」がある。事前察知していれば、現地司令官にその事実を伝え,万全の迎撃態勢を整え、日本機が真珠湾へ到達するまえに撃墜すべしと命ずるからである。仮に半数の日本機が迎撃網をすり抜けて真珠湾に到達したとしても、待ち構えていた戦艦群と地上軍の700門以上による対空一斉射撃で、日本機の攻撃を無効化してしまうことは確実である。ところが米陸海軍総司令官であるル大統領が、開戦時の定石である迎撃態勢と日本機撃墜を命じなかったばかりか、日本機の接近すら現地司令官に知らせることに否定的であった。ハルノート手交翌日の11月27日、陸軍参謀総長のマーシャル大将がハワイの陸軍司令官ウォルター・ショート中将宛て、海軍作戦部長のスターク大将が太平洋艦隊司令長官ハズバンド・キンメル大将宛て、「戦争警報」(3)を発令した。

その内容は「日本との交渉妥結の見込みは、ほぼなくなり、いつ攻めてくるかわからない、警戒せよ、ただし一般市民に気づかれるな、最初の明白な行動(First Overt Act)を日本に行わせることを望む」であった。

ハワイのキンメルとショートは、この警報内容を見て、ワシントン(ル大統領)の真意は「日本機が第一弾を放つまで、手出し無用」と解釈した可能性を否定できない。それは、現場に対し特別な警戒態勢をとらせなかったことで説明できる。仮に日本機がハワイに接近したときは、必ず「警報第二段」が発せられるはずと判断したのであろう。しかし攻撃前日まで「第二段警報」の発令がなかったので、そのまま普段どおりの週末とし、外泊も自由とした。この判断が災いし、後に警戒態勢を怠ったキンメル、ショート両名に全責任があると糾弾され、2階級降格後現職を追われた。

「戦争警報」を発令した11月27日から12月7日の攻撃当日の間、米海軍は日本機動部隊および陸上基地からの発信を傍受、機動部隊のハワイ接近を探知していた。ワシントンの日本大使館およびホノルルの領事館の暗号機破壊と暗号書焼却、東郷外相の交渉最終期限通達「その後,事態は自動的に進行する」を傍受、ホノルル領事館スパイ吉川猛夫の最終真珠湾艦艇情報および「この場所への奇襲成功の確率は高い」とコメントした最終電(4)、さらに米海軍第12海軍区オグ報告等々で南雲艦隊のハワイ接近が明らかとなった時点で、ワシントンは第二段警報をキンメル宛発令する義務が生じていた。しかし奇襲前日の12月6日夜急遽行われたマル秘会合(5)でも、あらゆる兆候から真珠湾にも危険が迫っていることは明らかだったが、二回目の警告が発令されることはなかった。

奇襲当日の昼近く、日本の最終覚書手交時刻を午後1時(ハワイ時間朝7時半)と指定した東郷の野村大使宛て傍受電を読んだマーシャルが、軽度の警告電をショート宛て発信した。だがこの2回目に相当する重大な警告電も、民間通信会社経由普通電で送信したため、扱いが遅れショートが受け取ったのが奇襲6時間後であった。当日、マーシャルは朝の乗馬で出勤が遅れたと釈明していたが、戦後それが嘘だったことが判明している(6)。攻撃が目前に迫っているとき、かかる陸軍トップの異常対応は常人の理解を超えている。

ル大統領の本意が「明白な最初の行為は日本に」を「第一弾は日本に撃たせよ」との意思と受け止めた以上、現場に緊急の迎撃態勢をとらせ、日本機を打ち落とせと命令することができなかったと結論するしかない。この点に関しては、ル大統領と側近のホプキンズ顧問との会話、およびスティムソン長官の日記内容「第一弾は日本に」とも一致している(7)。

無意味な情報(ノイズ)の氾濫で現場が混乱、正しい判断ができなかったとのロベルタ・ウールステッター女史の見方もあるが(8)、全将兵が今日という日のために、日本空母が北方海域より侵入、攻撃機を発進してくることを想定して何回も実施してきた演習どおりに行動すれば、かかる大惨事が起きることはなかった。

「騙し討ち」の源が、日本はハーグ条約に基づいて宣戦布告する義務を怠った国際法違反の国ということであるが、上記ル大統領の議会演説を含め、米側の公式文書中にそのような記述は見当たらない。条約違反として、ことさら取り上げたのは、むしろ日本の歴史家やメディアであった。戦後彼らが日本の事前通告遅れの実態を知り、同条約違反を問題視したことが、あたかも正論の如く世界中に伝播したと推定している。

ハーグ条約自体にも問題がある、例えば事前通告に時間の取り決めはない、攻撃一分前の通告でも違反とはならないことになる、また自衛戦争であれば、パリ不戦条約との関連で事前通告は不要との解釈もできた。さらに条約に違反した場合の罰則規定がない、事後通告であっても、また通告なしでも他国がクレームを付けた例を管見ながら知り得ない。第二次大戦後も数多くの戦争が発生したが、同条約を厳密に順守して事前通告して戦争を始めた国は見当たらない。日本の場合、真珠湾攻撃8時間後、天皇名で条理を尽した対英米戦争宣言詔書が公表されている。これはル大統領の議会開戦要請演説10時間前であり、戦争開始時の宣言としては国際法に準じていると言っても過言とはならない。さらに注目すべきは、12月8日午前1時30分、真珠湾攻撃2時間前、日本は侘美浩少将麾下の5500がマレー半島コタバルに上陸、英印軍との戦闘を開始していたことである。

この重大情報が香港ストーンカッターズ島にある英極東合同傍受局「FECB」よりフィリピン、カビテの米傍受局CAST経由アメリカに通達されたことは、両者の情報共有関係から確実と見る。またチャーチル首相経由ル大統領に直通電話で報告されて当然の重大事項である。仮に英国からの情報提供がなかったとしても、米海軍自体で太平洋に張り巡らされた通信網で察知できたことは疑いようがない。このとき米海軍はオグ報告他で南雲艦隊がハワイへの急接近を察知していたので、ル大統領は何としてもハワイに2回目の警報を発令しなければならなかった。その当然の措置を怠ったのは、「最初の明白な行為」を日本に実行させる必要があったという以外の理由を見出すことは困難である。しかるに「騙し討ち」されたと日本を非難することはできないし、奇襲前の事前通告がなかった云々も問題外となる。ゆえに本論争の焦点は、ル大統領が事前に日本の真珠湾攻撃を知っていたかどうかの一点に集約される。次回報告より、日米公文書館史料をベースに、この点の徹底解明を進めていく。

註(1)John Toland『Infamy -Pearl Harbor and Its Aftermath』1982, Methuen London Ltd.

p18

(2)ハーグ条約第一条「締約国は、理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付き開戦宣言を含む最後通牒形式を有する、明確かつ事前の通告なくして、その相互間に戦争を開始すべからざることを承認す」とあるが本条約は運用上問題が多く形骸化している。

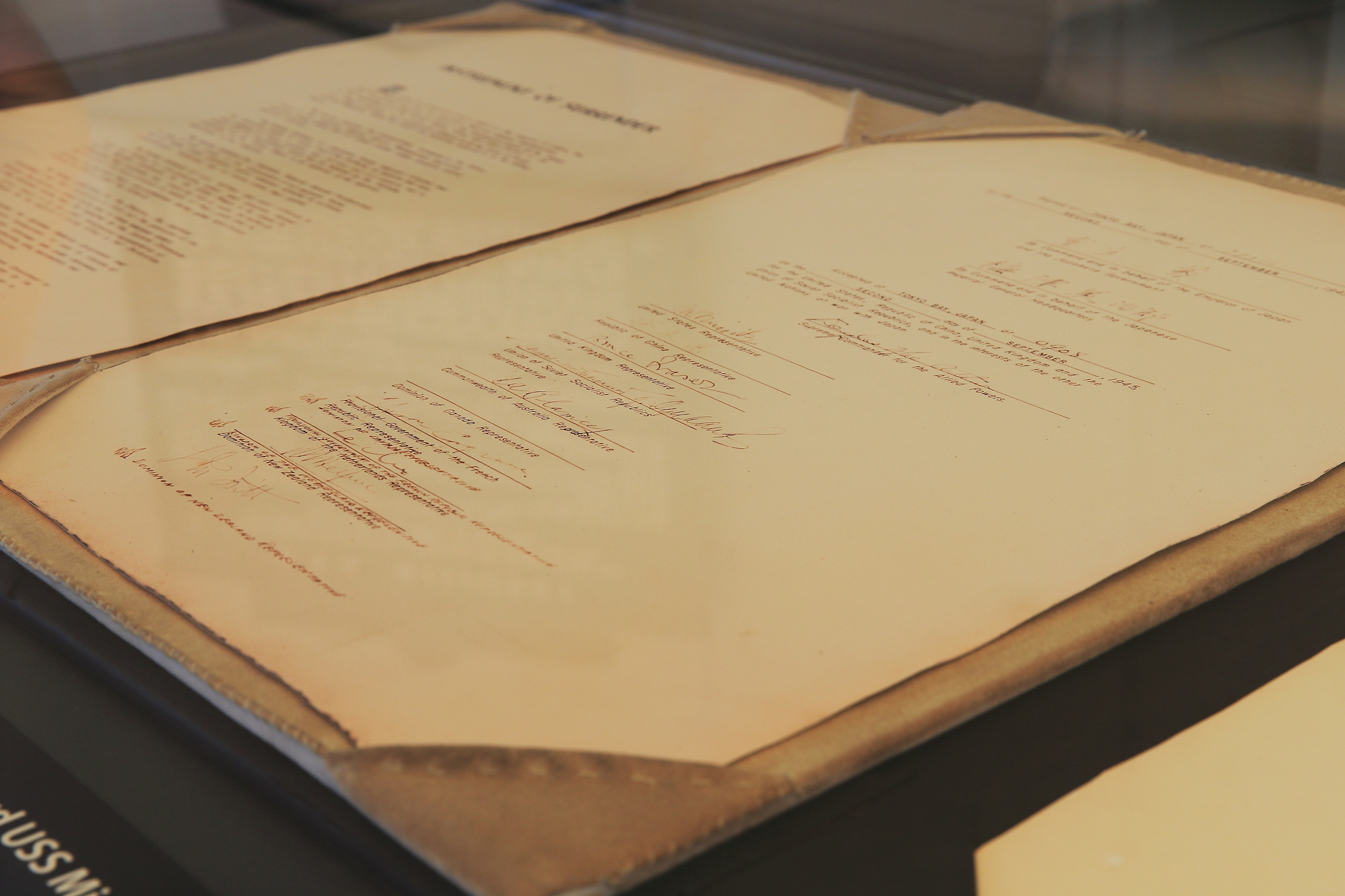

(3)米国第二公文書館 米陸軍命令電ファイル、「戦争警告」にマーシャルと書いてあるが、実際に書いたのは、スティムソン長官とのこと。拙著『真珠湾攻撃「だまし討ち説」の破綻』幻冬舎、2020,p163 添付32参照、以降本書を「シラマツ本」と称す。

(4)12月6日付け吉川電報「あらゆる可能性から考えて、これらの場所への奇襲成功の機会は高い」 ロバート・スティネット著、瀬尾作太男訳『真珠湾の真実―ルーズベルト欺瞞の日々』文藝春秋、2001、p216、以降本書を「スティネット本」と称す。

(5)12月6日のマル秘会合、海軍情報部に所属しノックス海軍長官の長年の友人でもあるジエームス・スタールマンの戦後の記述によれば、「ノックスは私に、12月6日の夜、ホワイトハウスで幹部だけが集まり、日本軍の攻撃地点の予測を話し合っていた。出席者はル大統領、ホプキンズ、スティムソン、マーシャル、ノックス、ジョン・マックレア(スタークの副官)、フランク・ビーティ(ノックスの副官)であった」と語った。出典先:エドウィン・T・レートン著 毎日新聞外信グループ訳「太平洋戦争・暗号作戦」(下)』TBS ブリタニカ、1987、p63、杉原誠四郎著『日米開戦以降の日本外交の研究』1997,亜紀書房、p87-88、SEISHIRO SUGIHARA『BETWEEN INCOMPETENCE AND CULPABILITY』 University Press of America, Inc. 1997,p53-54

(6)同日午前9時頃、マーシャルは陸軍通信諜報課オーチス・サトラー大佐を帯同して、スターク作戦部長の執務室を訪れ、午後1時手交電に関し議論していた。乗馬説が嘘だった件は、当時この場に居た海軍極東課長だったアーサー・マッカラム少佐が戦後の提督時代の1961年5月3日、陸海軍クラブ朝食会の席上で明らかにした。「トーランド本」p460、原勝洋・北村新三著『暗号に敗れた日本』PHP,2014,p77

(7)ル大統領との会話、上下両院議会調査委員会で12月6日開戦前夜に東郷発信電(最終覚書第13部)をル大統領に届けた当直将校レスター・ロバートソン・シュルツ海軍大尉の証言:ル大統領はそれを読んだ後『これは戦争だよ』と言った。つぎにホプキンズ氏が「いまや開戦は切迫した。日本側の都合しだいで戦争が始まるのだから、われわれが第一撃を加えられず、日本に奇襲を許すほかないのは残念だ」というと、大統領は「いや、こちらから第一撃は

できないよ、われわれは民主的、平和的な国だから」と言った。「トーランド本」p340、上記会話以前の11月25日に開かれた戦争閣議で、ハル長官提案の「暫定協定案」を検討中、大統領が「日本は奇襲好きで有名だから12月1日の月曜日に、攻撃を開始するかもしれない」と述べ皆を緊張させた。スティムソンは当日の日記に「問題は、われわれ自身が重大な危険に陥ることなく、いかにして彼らに最初の一発を撃たせるかである。むずかしい話だ」と書いた。「トーランド本」p382

(8)ロベルタ・ウールステッター著 岩島久夫・斐子訳『パールハーバー、トップは情報洪水の中でいかに決断すべきか』読売新聞社、1987、本書は「情報が氾濫、錯綜していると、人間は正しい判断ができないことがある。真珠湾はそのケースであった」とやや政府寄りの見方をしているが、当日の哨戒状況や索敵に関し貴重な情報を提供している。

【著者書籍】

企業担当者の連絡先を閲覧するには

会員登録を行い、ログインしてください。